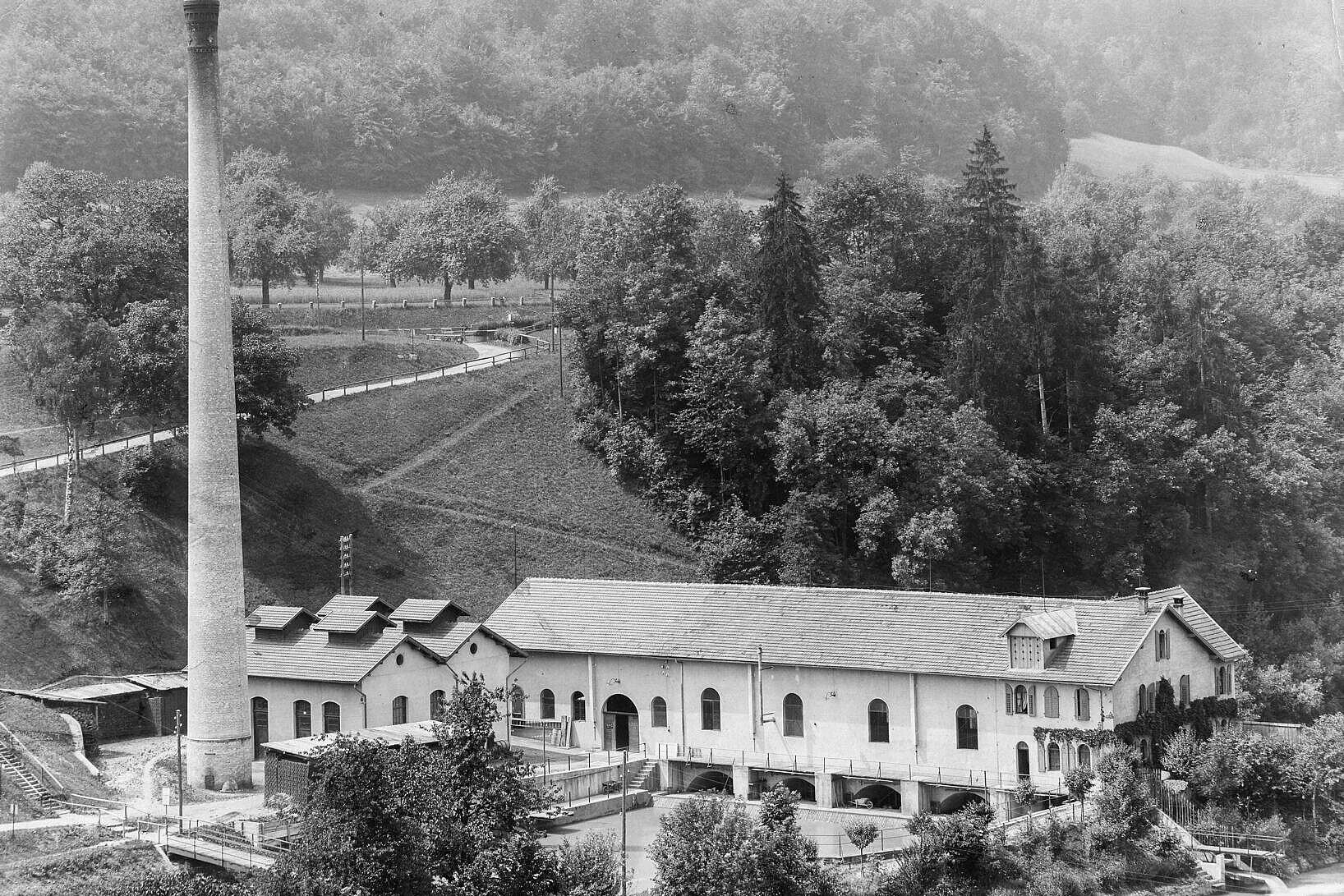

Kraftwerk Kappelerhof

Strom für die ganze Stadt

1891 – 1892, Bau des Kraftwerks

1894 – 1896, Vollausbau auf vier Maschinengruppen

1898, Bau der Dampfkesselanlage zur Abdeckung von Leistungsspitzen (1925 abgebrochen)

1899, Nadel- durch Schützenwehr ersetzt

1918, Umwandlung der Elektrizitätsgesellschaft Baden in die Städtischen Werke Baden

1918, Vier neue Turbinen

1925, Vier neue Generatoren

1941, Höherstau um 30 cm

1967, Ein seit 1942 verfolgtes Projekt für ein weiter flussabwärts vorgesehenes Kraftwerk (Kappelerhof II) wird fallen gelassen.

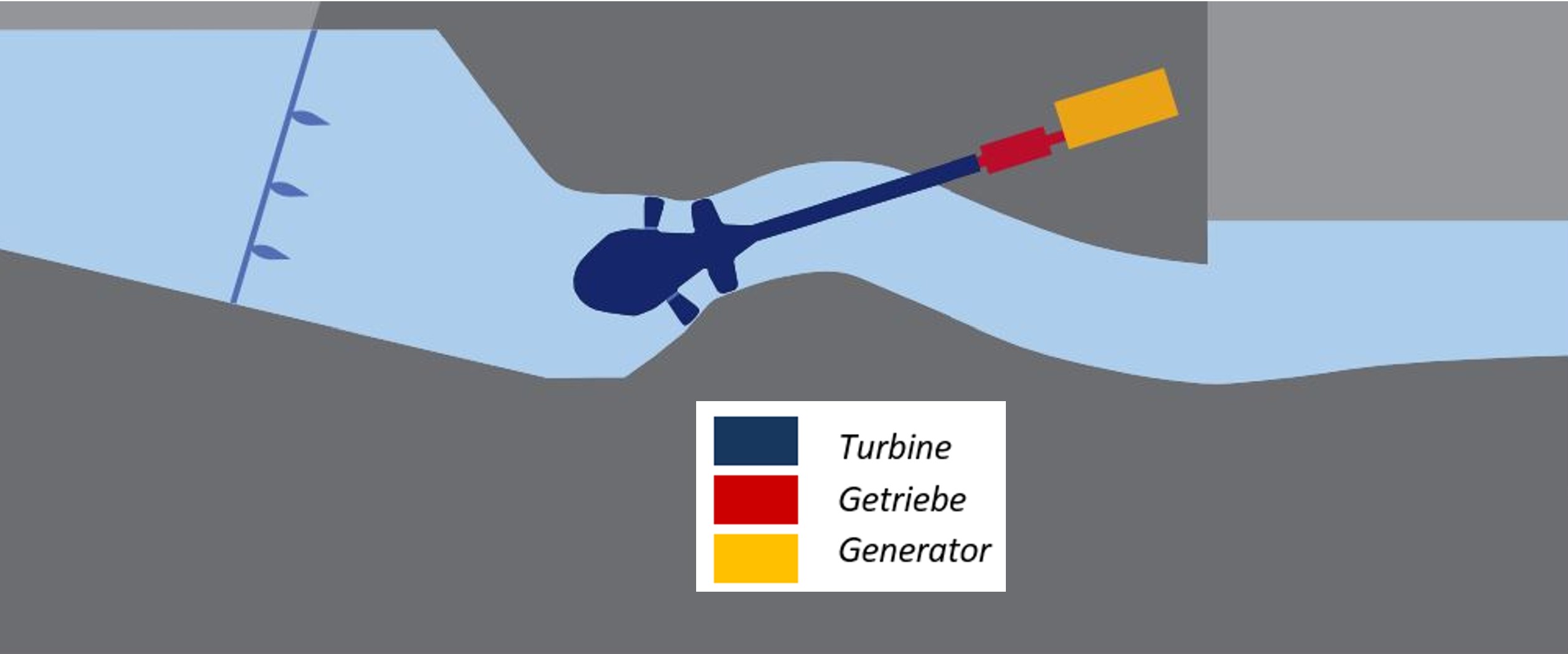

1976, Neue Anlage mit Kaplan-S-Rohrturbine neben dem bestehenden Kraftwerksgebäude.

1977, Eröffnung des ‘Kleinen technischen Museums‘

1995, Die beiden Kraftwerke Aue und Kappelerhof gehen an die Limmatkraftwerke AG

2003 – 07, Neues Wehr auf der Höhe des Kraftwerks und Aufstau "Kappisee", zweite Maschinengruppe, zahlreiche ökologische Aufwertungsmassnahmen

Steigmeier, Andreas: Mehr Licht. Baden Verlag 1991

Gründer am Werk: Elektrizitätsgesellschaft und BBC

Die Initiative für den Bau des Kraftwerks ging von den Badener Kaufleuten Louis und Carl Pfister aus. 1890 sicherten sie sich die Wasserkraftkonzession im Kappelerhof und boten sie hierauf der Stadt an. Doch der Stadtrat zögerte. Inzwischen hatten die Brüder Kontakt zu Charles Brown und Walter Boveri aufgenommen, die eine elektrotechnischen Fabrik gründen wollten und sich für Baden als Standort begeistern liessen. 1891 wurde dafür die private Elektrizitätsgesellschaft Baden (EGB) gegründet und der Bau des Kraftwerks Kappelerhof begonnen. Bereits im Herbst 1892 wurde Strom produziert – eine erstaunliche Leistung, wenn man bedenkt, dass der Kraftwerkskanal vom damaligen, 500m flussaufwärts gelegenen Wehrstandort her von Hand gegraben wurde.

Die Nachfrage wächst: Wehr, Dampfmaschine und Stromverbund

Die Nachfrage nach elektrischer Energie übertraf die Erwartungen. Schon 1896 wurden zwei weitere Maschinen in Betrieb genommen, 1898 musste eine Dampfmaschine angeschafft werden, um während Verbrauchsspitzen genügend Strom produzieren zu können. 1902 wurde ein Stromlieferungsvertrag mit der Kraftwerkgesellschaft Beznau- Löntsch abgeschlossen.

Anfangs wurde das Wasser mit einem sogenannten Nadelwehr in den Kraftwerkskanal geleitet. Dieses bewährte sich jedoch nicht und wurde 1898/99 durch eine Wehranlage mit Tafelschützen ersetzt.

Die weiteren Schritte zur heutigen Anlage

Die vier ersten Turbinen wurden 1918, die Generatoren 1925 ersetzt. Um der Stromknappheit während und nach dem 2. Weltkrieg zu begegnen, staute man die Limmat höher und begann mit der Planung eines flussabwärts im Gebiet Brisgi gelegenen Kraftwerkes „Kappelerhof 2“, welches die bestehende Anlage überflutet hätte.

1976 wurden die vier bestehenden Maschinengruppen mit einer Kaplan-S-Rohrturbinen ersetzt und das Flussbett unterhalb des Kraftwerks ausgebaggert, um mehr Gefälle zu erhalten. Ein letzter Ausbauschritt erfolgte zwischen 2003 und 2007. Mit der Verlegung des Wehrs auf die Höhe des Kraftwerks entstand der „Kappisee“, mit einer weiteren Maschinengruppe konnte die jährliche Stromproduktion beinahe verdoppelt werden. 1995 wurde das Kraftwerk Kappelerhof in die Limmatkraftwerke AG, eine Tochtergesellschaft der Regionalwerke AG Baden (60%) und der AEW Energie AG (40%) eingebracht.